0. Wer sucht, der findet

Diese Überschrift kam mir in den Kopf, als ich überlegte, warum ich meine Erinnerungen an unsere Arbeit in der Hochdahler katholischen Gemeinde veröffentlichen wollte. Suchen und fragen war eine wichtige Haltung während all der Jahre. Und sie hat unsere Arbeit sehr deutlich geprägt. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere Leser dadurch angeregt und ermutigt, noch etwas mehr und intensiver über das Leben in der Gemeinde nachzudenken.

Und dann ging ich zurück auf die Stelle im Evangelium, wo dieser Spruch steht – im Lukasevangelium Kapitel 11, Verse 5-13 (Der Text ist weiter unten abgedruckt). Und ich war fasziniert, als ich anfing zu begreifen, wie wichtig diese Stelle für die Arbeit in der Gemeinde ist. Da steht ein sehr dringender, fast beschwörender Appell Jesu an seine Jünger, der den Satz aus der Überschrift doppelt und dreifach formuliert. „Deshalb sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.“ (Lk 11,9f) Ein Appell an die Jünger – ein Appell an die Glaubenden und Getauften, an die Gemeinde heute!

Wenn die Jünger, wenn die Gemeinde den Worten Jesu folgt, dann wird ihnen eine Verheißung zuteil. Die wird mit einem Beispiel aus dem Leben der Familie eingeleitet. Ein Vater wird doch seinem Sohn, der ihn um einen Fisch oder ein Ei bittet, nicht stattdessen etwas Tödliches geben. Und dann die Verheißung: „Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geit denen geben, die ihn bitten.“ (Lk 11,13)

Bitten, suchen, anklopfen – den Himmel bestürmen – und die Gabe von oben ist der Heilige Geist. Damit sind die Form und das Ziel des Suchens und Bittens eindeutig bestimmt – und genau so die Eigenart des Findens.

Irgendwann im Laufe der Geschichte gab es dann die gedruckten Bibeln. Und die Herausgeber haben den Text des Evangeliums in Abschnitte unterteilt und jedem Abschnitt eine Überschrift gegeben. Diese Überschrift gehörte und gehört nicht zum biblischen Text. Und siehe da: der Text Lk 11, 5-13 bekam die Überschrift: Vom Vertrauen beim Beten. Diese Überschrift ist falsch, weil sie die Aussage des Textes überhaupt nicht wiedergibt.

Da muss man sich fragen, wie es zu dieser irreführenden Überschrift kommen konnte. Das müsste ein Fachmann klären. Meine Erklärung dafür: Als das geschah, gab es in der Kirche keinen Spielraum für Bitten, Suchen und Anklopfen. Alles war für die Gemeinden klar und geregelt. In meinen Kindertagen konnte man die Vorstellung haben, dass alle Bewohner des Dorfes gute Christen waren, wenn sie die 10 Gebote hielten und regelmäßig beichten gingen. Der Appell Jesu im Evangelium wurde dadurch zu einer Ermahnung, wie man beten sollte.

Nach dem Konzil war das Volk Gottes jedoch wieder aufgerufen, sich mit Kopf und Herz den Weg zur Gemeinde Jesu Christi zu bahnen und den Beistand des Heiligen Geist zu erbitten. Wollen wir es gemeinsam wieder tun? Eine 2000-jährige Geschichte und unser aller Erfahrungen sind dafür eine gute Grundlage.

Der Text des Evangeliums. Lukas 11, 5-13.

(5) Und er sagte zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote; (6) denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen, und ich habe ihm nichts anzubieten, (7) wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? (8) Ich sage euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht.

(9) Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. (10) Denn wer bittet, der empfängt; wer such, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. (11) Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, (12) oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? (13) Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.

1. Im Dienst an der Gemeinde

Es war eine eigenartige Geschichte, die sich nach der Firmung im Jahr 2005 in Hochdahl abspielte. Vorher hatten wir etwas Sorge. Der neue Weihbischof sollte die Firmung spenden und es war uns nicht klar, was wir zu erwarten hatten. Die Unsicherheit entstand aus den Erzählungen, Kardinal Meisner würde zur Firmung vor dem Altar Platz nehmen und die Firmlinge müssten sich vor ihm hinknien. Das schien uns für unsere jungen Erwachsenen, die durchweg 17 bis 18 Jahre alt waren, eine unangemessene Form zu sein. Ein Gespräch mit dem Weihbischof zerstreute allerdings diese Ängste.

Nach der Firmung war der Weihbischof schon in den Pfarrsaal hinaufgegangen, wo wir üblicherweise nach dem Gottesdienst noch etwas zusammenblieben. Ich war noch in der Sakristei und auch der Sekretär des Bischofs war noch da und eröffnete mir, dass der Bischof nicht lange bleiben könne, da er noch einen Hausbesuch machen müsste. Wie das Gespräch dann lief, weiß ich nicht mehr – bis zu der recht lauten Stellungnahme des Sekretärs: „Nicht Gemeinde – Kirche, Kirche!“ Und dieser Ausspruch kam mit einer derartigen Emotionalität, dass ich nur verwundert und verständnislos dagestanden bin. Natürlich habe ich gespürt, dass sich diese Attacke gegen unsere Arbeit und unsere Vorstellungen in Hochdahl richtete.

Nicht „Gemeinde“? Als wir in Hochdahl anfingen (1968/70), hatten wir keinen Zweifel daran, dass es um „Gemeinde“ ging. Die eigenartigen Konstrukte von Event-Seelsorge oder Großpfarrei mit 20.000 und mehr Mitgliedern waren noch nicht erfunden. Und wenn heute jemand meint oder sagt, die Kirche sei ein Dienstleistungsunternehmen, dann fällt mir immer wieder ein, wie sehr wir uns gegen das Bild von der Service-Station gewehrt haben.

Die Aufgabenstellung war klar und wir sind mit Schwung, Idealismus und viel Freude an die Arbeit gegangen. Wir konnten uns stützen auf eine – wie mir scheint – sehr solide theologische Ausbildung. Wir hatten im Sommer 1960 Ratzingers Vorlesung über die Kirche gehört, die uns begeistert und geprägt hat. Und von der Kirchengeschichte bis zum Neuen Testament hatten wir in Bonn sehr gute Professoren. Und während wir in Köln im Seminar waren, begann das Konzil und mit innerer Anteilnahme hörten wir die Botschaft Johannes’ XXIII. an die Deutschen. Und dann die Erneuerung der Liturgie, in langen Jahre vorbereitet, als Konzilsdokument verabschiedet – sie eröffnete einen ganz neuen, lebendigen Zugang zum Gottesdienst. Und die Vorstellung von Kirche als Gemeinschaft und Volk Gottes lag so sehr in der Luft, dass man nur tief einatmen musste, um diese beglückende Wahrheit über unser Zusammenleben als Glaubende in sich aufzunehmen.

Aus der Ratzinger-Vorlesung stammte vermutlich die zentrale Bedeutung, die Taufe und Eucharistie in unserem Kirchen- und Gemeindebild hatten. Die Taufe ist der alles entscheidende Vorgang, in dem der Mensch in die Gemeinschaft der Jünger Jesu aufgenommen wird. Er empfängt neues Leben, eine ganz neue Existenzform. Ich erinnere mich, wie sehr mich in der Vorlesung von Michael Schmaus – Dogmatiker in München – diese Vorstellung von „neuem Leben“ beschäftigt hat. Und nach der Taufe kann keiner mehr als „Privatmann“ leben, immer lebt er in der Gemeinschaft des Geistes Gottes. Diese Vorstellung ist so tiefgehend und anspruchsvoll, dass man immer wieder versucht ist zu fliehen – in die Alltäglichkeit oder in weniger verbindliche Umstände. Ein Getaufter gehört nicht mehr sich selbst und er gehört nie einem anderen Menschen bedingungslos. „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“ (vgl. 1 Kor 6,19) In einer Zeit, als mehr oder weniger alle Bewohner einer Gegend getauft waren – normalerweise sogar als Säuglinge – konnte die Taufe natürlich nicht als eine solche Veränderung der eigenen Existenz erfahren werden. Man erinnerte sich ja auch nicht daran. Da konnte es geschehen, dass man es als eine Bekehrung zu Jesus Christus interpretierte, wenn jemand Priester oder Nonne oder Mönch wurde. Getauft waren alle, in den „Stand der Vollkommenheit“ (!) kamen nur wenige. Viele in der älteren Generation werden noch mit solchen Vorstellungen groß geworden und vielleicht auch Priester geworden sein. Für seinen Glauben und den Herrgott etwas Besonderes tun! Und es gab ja sogar eine Theorie von zwei verschiedenen Verbindlichkeiten der Botschaft Jesu: die normalen Christen konnten das alles ja nicht so genau nehmen; die aus dem Evangelium abgeleiteten, so genannten „evangelischen Räte“ waren der Weg für die, die es ernster meinten! Ich glaube nicht, dass sich diese Theorie auf die Verkündigung Jesu berufen kann. Zudem nimmt sie dem Streben nach Vollkommenheit die Dynamik. Ist man nämlich in der richtigen Gruppe angekommen, hat man das Ziel schon erreicht!

Nun ist diese Zeit der Volkskirche ja bei uns offensichtlich endgültig vorbei. Und das war auch schon vor 40 Jahren so. Warum hängt man immer noch an den alten Vorstellungen, statt damit ernst zu machen, dass die Gemeinde, dass die Gemeinschaft aller Getauften für die Zukunft der Kirche steht? Das wäre eine Bekehrung, die ihre Kraft aus der Botschaft Jesu beziehen könnte!

2. Die „neue Stadt Hochdahl“

Hochdahl wurde geplant als eine von drei Modellstädten in Nordrhein-Westfalen. Die beiden anderen waren Wulfen (in der Nähe von Marl) und Meckenheim-Merl. Eine Entwicklungsgesellschaft, in der die verschiedensten Institutionen des Landes und der Kommunen vertreten waren, war für die Planung, Erschließung und Bauausführung zuständig. Den Namen bekam die neue Stadt von einem alten Ortskern in der nordwestlichen Ecke des Bebauungsgebietes. Eisenbahnfreunde in der Region erinnerte der Name an ein Kuriosum der Eisenbahngeschichte: bis in die Nachkriegszeit konnten die Züge den steilen Aufstieg von Erkrath nach Hochdahl nur mit der Unterstützung einer zweiten Lok schaffen, die in älteren Zeiten sogar talwärts fuhr und den Zug mit einem Seil über eine Umlenkrolle nach oben zog. Und bei vielen Bewohnern Düsseldorfs war die Gegend vor allem als Ziel für die sonntäglichen Familienausflüge beliebt.

Die neue Stadt sollte ursprünglich im Endausbau 45.000 Einwohner haben. Entsprechend groß war das für die Bebauung vorgesehene Gebiet. Es liegt heute in der Nordost-Ecke des Hildener Autobahnkreuzes und wird im Westen und Süden von der A3 und der A46 begrenzt und im Norden von der Eisenbahnlinie Düsseldorf-Wuppertal. Bei einer solchen Größenordnung ist die Gefahr groß, dass ein Neubaugebiet zu einer wüsten Ansammlung von Wohngebäuden wird, ohne ein städtebauliches „Gesicht“ zu bekommen. Es ist zweifellos das Verdienst der Stadtplanung unter der Federführung von Professor Aloys Machtemes, eine solche Entwicklung in Hochdahl vermieden zu haben. Der Aufbauplan sah eine Gliederung des Gebietes in sieben so genannte Quartiere vor. Es hieß damals, das entspreche den modernen städtebaulichen Konzepten. In Hochdahl legte die Topografie der Landschaft eine solche Gliederung von vorneherein nahe. Kleine Waldzüge und ein paar Bäche mit ihren kleinen Tälern prägten das Bild und haben möglicherweise den Stadtplaner entsprechend inspiriert. In diesen Quartieren sollte die Zahl der Bewohner überschaubar bleiben, um Kontakte und gemeinschaftliche Lebensformen zu ermöglichen. Fußläufig sollten alle wichtigen Einrichtungen erreichbar sein – Schulen und Kindergärten, Treffpunkte und Geschäfte. Deshalb sollte jedes Quartier auch ein voll funktionierendes Subzentrum bekommen. Das erwies sich allerdings im Laufe der Zeit als nicht durchführbar. Spätestens als das Stadtzentrum errichtet wurde, ging man zum Arzt oder zum Einkaufen meist dorthin oder fuhr noch lieber nach Düsseldorf. Einige geplante Subzentren wurden deshalb gar nicht mehr gebaut und die schon errichteten verloren viel von ihrer vorgesehenen Funktion. Vielleicht hing das auch damit zusammen, dass einige Jahre nach Beginn der Bebauung die Pläne von der zukünftigen Größe Hochdahls stark reduziert wurden. Als der Ausbau praktisch abgeschlossen war (etwa 1990), hatte Hochdahl – als Stadtteil von Erkrath – ungefähr 27.000 Einwohner. Und diese Zahl blieb relativ stabil.

Beim Aufbau der katholischen Kirchengemeinde hielten wir uns zunächst an die Vorgaben der Stadtplanung. Es ging – bei einer zu erwartenden Größe von 20.000 Katholiken –vor allem darum, kein übergroßes, anonymes Gebilde als Gemeinde entstehen zu lassen. In vergleichbarer Situation (Neubaugebiet Düsseldorf-Garath) versuchte man, dieses Ziel

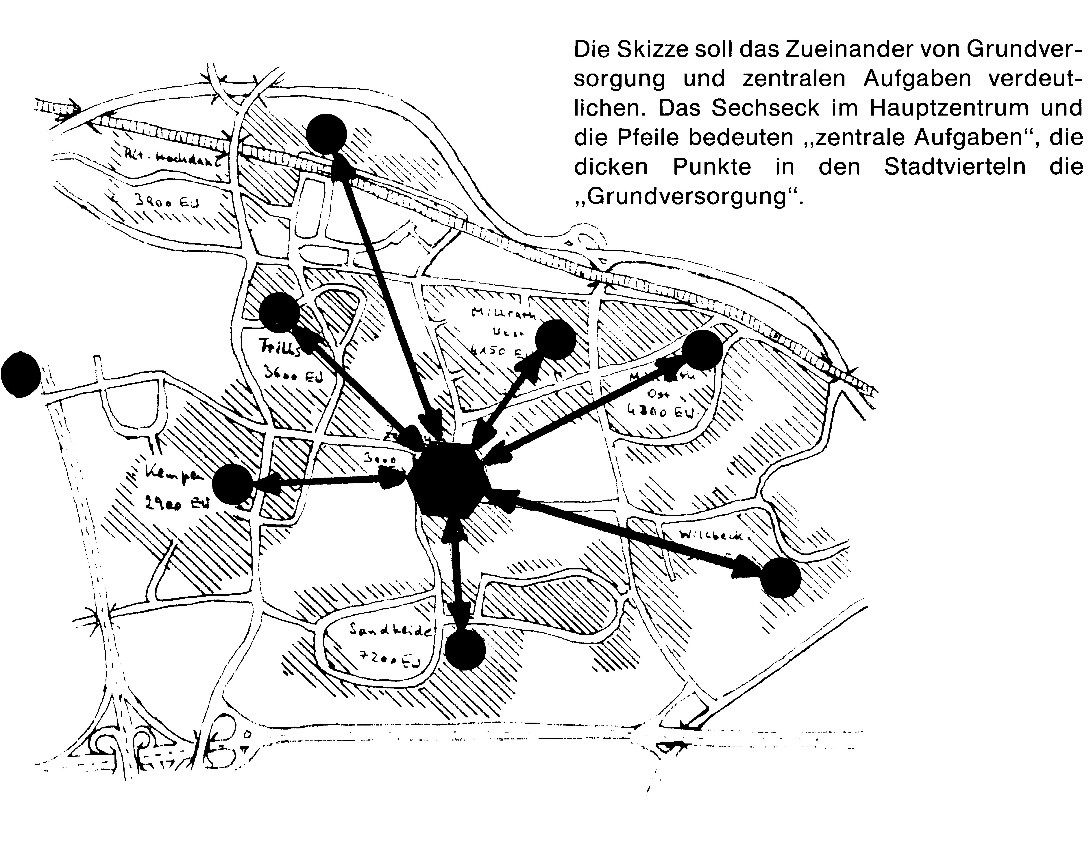

dadurch zu erreichen, dass man die katholischen Bewohner auf zwei Pfarreien (drei Kirchen) verteilte. Dass man die im Jahre 2007 wieder zusammenführen würde, war 1970 natürlich nicht vorauszusehen. Trotzdem zeigt dieser Vorgang, dass wir in Hochdahl die bessere Perspektive verfolgt haben: die ganze Stadt blieb eine Gemeinde. Auch für Hochdahl waren wohl in den ganz frühen Überlegungen drei Pfarreien vorgesehen. Doch wurde diese Vorstellung bald wieder fallen gelassen. Um auch bei einer Pfarrei für die ganze Stadt die Überschaubarkeit nicht aufs Spiel zu setzen, war es nötig, die Quartiere genauso ernst zu nehmen wie die ganze Stadt. Der Aufbau der Gemeinde und die seelsorgliche Arbeit mussten sich deshalb gleichzeitig auf zwei Ebenen vollziehen. Alle Lebensvollzüge der Gemeinde, die sich auf die grundlegenden Formen des Zusammenlebens bezogen, sollten ihren Ort in den Stadtvierteln haben. Dazu gehörten Kindergärten, Kommunion- und Bussvorbereitung, Kindergruppen, Ehekreise, Altenclubs. Diesen Teil der Seelsorge nannten wir „Grundversorgung“. Auf der Ebene der ganzen Stadt sollten alle Leitungsaufgaben wahrgenommen werden. Spezialisierte Angebote, wie zum Beispiel Arbeitskreise von Katecheten, Lehrern und Erzieherinnen oder auch das Ökumenische Bildungswerk sollten zentral angeboten werden, da man dann mit einer hinreichend großen Zahl von Interessenten rechnen konnte. Pfarrfeste oder Karneval fanden zwar an wechselnden Orten statt, waren aber natürlich Feste für alle. Diese Lebensvollzüge nannten wir „Zentrale Aufgaben“.

3. Eine große Sache

Im Jahre 1968 begann im großen Stil der Aufbau der neuen Stadt Hochdahl. Die Entwicklung der Bautätigkeit vollzog sich unheimlich rasant. Innerhalb von wenigen Monaten entstanden hunderte neue Wohnungen. Und mit einem entsprechenden Tempo schoss die Zahl der neuen Bewohner in die Höhe. … Zunächst waren es vor allem die beiden östlichen Wohnbereiche Willbeck und Millrath-Ost, die in einer gemischten Bebauung von Hochhäusern und Reihenhäusern errichtet wurden. In Sandheide entstand das so genannte „Individualbaugebiet“ – vorwiegend Bungalows und Reihenhäuser in der Sandheider Straße – und eine „verdichtete“ Bebauung an der Schildsheider Straße. Es waren vor allem junge Familien, die nach Hochdahl kamen. Natürlich wurden die zunächst Zuziehenden mit den gleichen Erfahrungen konfrontiert, die von allen Neubaugebieten bekannt sind: unfertige Straßen, Baufahrzeuge, Baulärm – und schmutzverkrustete Schuhe vor den Eingängen. Aber bei dem hohen Tempo des Baufortschritts konnten die Neubürger die Hoffnung haben, dass sie bald in einer angenehmen Umgebung leben würden. Das war auch einer der Gründe für den zügigen Aufbau. Ich erinnere mich an einen Ausspruch des Stadtplaners Professor Machtemes, man könne den Leuten nicht zumuten, jahrelang in einem Provisorium zu leben. Es war eben eine große Sache, was in Hochdahl verwirklicht werden sollte.

Viele, die in den ersten Jahren in Hochdahl zuzogen, kamen mit einer hohen Motivation. Das ist wohl immer die Voraussetzung, wenn man die bisherigen bekannten und vielleicht auch liebgewordenen Lebensbedingungen verlässt und in eine neue und unbekannte Umgebung zieht. Aber in Hochdahl ging es nicht nur darum, das neue Haus und die Wohnung zu gestalten, eine neue Beziehung zu Nachbarn aufzubauen und den Weg zu Kindergarten, Lebensmittelgeschäften, Ärzten und Apotheken zu finden. In Hochdahl mussten die Neubürger gleichzeitig eine neue Stadt aufbauen. Bezieht man zum Beispiel heute in Gerresheim hinter der B7 eine Wohnung in einem Neubaugebiet, dann begibt man sich in einen Rahmen, bei dem fast alles vorbereitet und festgelegt ist. Die Geschäfte, Schulen, Kirchen und das Krankenhaus sind schon da und man braucht sich bloß einzupassen. Das ist bequem oder zumindest entlastend, aber es gibt keine Möglichkeit mehr, neue Lebensformen für sich selbst und das Leben mit andern auszuprobieren. Die neue Stadt Hochdahl wurde – fast – auf der grünen Wiese gebaut. Ganz am Anfang gab es nur ein paar (provisorisch untergebrachte) Lebensmittelläden, einen Laden für Hausrat, ein paar (neue oder alteingesessene) Ärzte, Schulen im Aufbau. Und der Rest war – Offenheit, Möglichkeiten, Nichtfestgelegtes. Und bei den Neubürgern gab es viele Wünsche, Vorstellungen, Gestaltungsvorschläge und vor allem ganz viel innerer, seelischer Platz. Ich vermute, dass das die große Chance Hochdahls war, dass es keine ideologische oder pseudotraditionelle Festlegung gab, wie das Zusammenleben in dieser Stadt auszusehen hätte. Viele Neubürger haben vermutlich diese seltene Chance gespürt und waren bereit, sich nicht nur um ihre privaten Belange zu kümmern, sondern miteinander eine Stadt aufzubauen, in der man menschlich leben kann. Viele Impulse und viel Unterstützung für solche Einsatzbereitschaft kamen im Laufe der Jahre von der Entwicklungsgesellschaft, den städtischen Gremien, dem Bürgerverein, dem sehr aktiven Sportverein TSV, und sicher auch von den Kirchengemeinden. Auch und gerade dieser innere Aufbau der neuen Stadt war für viele Beteiligte eine große Sache.

Es gab auch innerhalb des Baugebiets der neuen Stadt Hochdahl alte Wohngebiete: das schon erwähnte alte Hochdahl (das in der neuen Stadt dann Alt-Hochdahl hieß), Trills und Millrath.

Diese Siedlungen hatten eine dörfliche Struktur und weder die Größe noch das Selbst-bewusstsein oder die prägende Kraft wie zum Beispiel das oben erwähnte Gerresheim. Sie konnten deshalb nicht ihre Lebensgewohnheiten oder Vorstellungen zum Maßstab für die neue Stadt machen. Das hat in den ersten Jahren immer wieder zu Reibereien und Konflikten geführt. Meist waren Kleinigkeiten der Anlass. Sollte dieses oder jenes alte Gebäude abgerissen werden, weil es nicht in die Konzeption der neuen Stadt passte? Oder musste es nicht gerettet werden, weil man doch nicht alles Alte beseitigen kann? Sollte man deshalb nicht besser die geplante Straße verändern und um den alten Bau herumführen – auch wenn das ein Hindernis für den Verkehrsfluss bedeutete? Von heute her gesehen scheint es, dass sich in diesem vielfältigen Streit um konkrete, kleine Veränderungen eine viel grundlegendere Problematik äußerte: wenn man eine neue Stadt in ein alte Landschaft hineinbauen will, bringt das die Zerstörung alter Bilder, vertrauter Gegenstände und liebgewordener Sicherheiten mit sich. Oft hörte man in den ersten Jahren, wie schön man früher zwischen Hochdahl, Haan und Gruiten wandern konnte – da, wo jetzt die neue Stadt gebaut wird! Und die Sedenquelle, wohin sich früher junge Leute auf den Weg machten! Und das gute Wasser am Ort, das doch viel besser war, als was man aus Wuppertal geliefert bekam! Das Neue, Ungewohnte hat es oft schwer, weil so viele am Hergebrachten festhalten möchten. Und dieses Bedürfnis ist oft unabhängig davon, wie wertvoll das Alte ist. Man möchte nicht verzichten oder man möchte keinen Verlust verarbeiten müssen.

Es ist nicht verwunderlich, dass sich viele solcher Querelen gegen das Konzept und den konkreten Aufbau der neun Stadt Hochdahl richteten. Ob das nur eine Sache von Stimmung und Gerede war oder ob dabei ernste Probleme eine Rolle spielten, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welche konkreten Hintergründe den neugewählten Gemeinderat zu seiner Entscheidung veranlasst haben: er beschloss jedenfalls im Jahr 1972, den Stadtplaner Professor Aloys Machtemes zu entlassen. Sein Aufbaukonzept für die neue Stadt Hochdahl konnte glücklicherweise zu diesem Zeitpunkt nicht mehr grundlegend verändert werden. Und durch all die Jahre ist diese Stadt von den neuen Bewohnern wirklich angenommen worden.

4. „Abraham, zieh fort, zieh fort …“

„Gott begegnet im Aufbruch“ ist der Titel eines Buches von Norbert Scholl, das ich vor Jahren mit Gewinn gelesen habe. Das markanteste Beispiel für diese Deutung religiösen Verhaltens ist Abraham, zu dem Gott spricht: „Zieh weg aus deiner Heimat … und geh in das Land, das ich dir zeigen werde“. Und in diesem Land, nämlich in Kanaan, begleitet dieser Gott seinen Herausgerufenen und gibt ihm seine Verheißungen – Nachkommenschaft, der Besitz des Landes, Segen für alle Völker. Wir haben in der Arbeit mit den Begleitern der Firmvorbereitung mehrmals diese Berufungssituation des Abraham durchgespielt, vor allem mit der Frage, was ihn an eigener Einsicht, an eigenen Erfahrungen bewegt haben mag, aus der alten Heimat wegzuziehen. Sehr einsichtig war uns dabei immer wieder, dass er möglicherweise die religiösen Praktiken seiner Umgebung, die Rituale und Aufmärsche und Opferriten nicht mehr ertragen hat. Immerhin lebte er im Norden des Zweistromlandes, wo es eine religiöse Kultur in hoher Blüte gab. Und so schlossen wir, dass eine festgefahrene Religiosität der Grund sein kann, durch den Gott einen Menschen ruft aufzubrechen.

Ein solcher Aufbruch war ja zweifellos die eigentliche Intention des Konzils. Es wollte doch das Leben der Kirche von den Verkrustungen der Vergangenheit befreien, die Fenster sollten weit aufgemacht werden für den frischen Wind der Erneuerung, ein neues Pfingsten sollte im Gebet erfleht und das Volk Gottes dafür bereitet werden. Und wenn Hans Urs von Balthasar einige Jahre vor dem Konzil einem Buch den Titel gab „Die Schleifung der Bastionen“, dann waren doch die Bastionen gemeint, hinter denen sich die Kirche verschanzt und scheinbar unangreifbar gemacht hatte. Eigentlich hätte doch um 1970 herum ein solcher Aufbruch dann auch in den Gemeinden vollzogen werden müssen, gewissermaßen als Anwendung der Konzilsergebnisse. Wenn ich dann heute feststelle, dass die seelsorglichen und liturgischen Praktiken in manchen Gemeinden die gleichen sind wie in meinen Kindertagen – unmittelbar nach dem Krieg –, dann darf man doch wohl fragen, warum diese Gemeinden unbedingt in den Verkrustungen der Vergangenheit verharren wollten. Andererseits kann man auch erfahren, wie schwierig es ist, in der Realität solcher Gemeinden neue Wege zu finden. Es herrscht oft die Auffassung, der Glaube fordere, dass alles bleibt, wie man es in Kindertagen gelernt hat. Und der Versuch, über den Glauben und das Leben nachzudenken, halten manche für den ersten Schritt in den Glaubensabfall. Und die Kirchenleitungen – wer das auch immer konkret ist – kreisen um das Problem des Priestermangels und zeigen damit nur, wie weit sie sich von dem Aufbruch des Konzils entfernt haben. Was war es demgegenüber für eine wunderbare Chance, die uns und den neuen Bürgern in Hochdahl religiös geboten wurde!

Damals waren etwas mehr als 40% der Menschen, die nach Hochdahl zuzogen, katholisch. Und viele davon kamen mit einer hohen Motivation. Darf man diesen Auszug aus den alten Lebensbedingungen mit der Berufung des Abraham vergleichen oder darin eine Möglichkeit der Verwirklichung des Konzils sehen? Glaubende, die gerufen sind, in ein neues Land aufzubrechen – zumindest in eine neue Stadt! Wir jedenfalls sind mit dem Schwung des Konzils an die Arbeit gegangen. Diese Deutung ist damals natürlich so nicht formuliert worden, wenn auch vielleicht manches davon im Unterbewusstsein vorhanden war und wirkte. Unser Blick war stärker auf die praktischen Erfahrungen und Vorgänge gerichtet. Wer seine bisherige Umgebung verließ, verlor normalerweise ein Stück seiner Beheimatung und seiner Tradition. Wer wegzog, konnte der Gruppe oder dem Verein, in dem er bis dahin eingebunden war, höchstens noch sporadisch oder auf Entfernung angehören. Viele werden sich auch ganz verabschiedet haben. Und vielleicht war es für den einen oder anderen auch wirklich ein Weg in die Freiheit, sind Vereine mit ihrer Tradition doch oft auch einengend und belastend. Aufzüge, Feste, Feiern – und immer dasselbe und immer alles selbstverständlich. Viele haben offensichtlich dieser ihrer Vergangenheit nicht nachgetrauert. Andererseits gab es aber auch den Mann, der über all die Jahre in Hochdahl lebte und fest eingebunden war, in der Karnevalszeit aber regelmäßig im Elferrat der Katholischen Jugend in Düsseldorf saß. Wahrscheinlich ein Beispiel für viele. Warum auch nicht? Es ist auch bekannt, dass es Leute gegeben hat, die nach einem „Schnupperkurs“ in der neuen Stadt Hochdahl doch recht schnell wieder in ihre alte Heimat zurückgekehrt sind.

Was viele aus ihrer bisherigen Umgebung mitbrachten und was den Aufbau der Franziskusgemeinde in der neuen Stadt getragen hat, war eine hohe Identifikation mit Glaube und Kirche. Es gab Menschen, die noch im prägenden Milieu des Münsterlandes und in einer betont christlichen Familie groß geworden waren. Andere waren in der alten Pfarrei aktiv gewesen, weil der Pastor auf sie aufmerksam geworden war und sie in der Jugendarbeit eingesetzt hatte. Und der Obermessdiener von Gerresheim hatte eben nicht nur den „Dienst am Altar“, sondern gleichzeitig auch die Mitverantwortung für die Pfarrei gelernt. Gleichzeitig waren die Erfahrungen und Vorstellungen, die sie für das Leben in der neuen Gemeinde mitbrachten, sehr unterschiedlich. Sie kamen ja auch von überall her nach Hochdahl. Aus dieser Verschiedenheit einen Weg in eine gemeinsame Zukunft zu finden, war eine spannende Aufgabe.

Und sehr viele waren bereit, sich auf diese Aufgabe einzulassen. Immer wieder haben wir gefragt, überlegt, diskutiert und ausprobiert, wie es denn gehen könnte. Und dazu waren alle eingeladen und aufgerufen. Im Pfarrausschuss und dem daraus entstehenden Pfarrgemeinderat, in Arbeitsgruppen (z.B. „Jugendausschuss“) und in Versammlungen für die ganze Gemeinde ging es manchmal hoch her; aber es entwickelten sich auch Erkenntnisse und Lösungen. Das Ziel war eine Gemeinde, in der man heute als Mensch und Christ leben kann. Deshalb verbot es sich, die alten Formen und Strukturen wieder einzuführen. Wir hatten von Anfang an in Hochdahl keine kirchlichen oder „kirchennahen“ Verbände, keine KAB, keinen BdkJ, keine Pfadfinder, keine Schützen, keinen Karnevalsverein. Natürlich haben wir die alte Kolpinggruppe nicht aufgelöst und auch die Frauengemeinschaft war resistent gegen unseren grundsätzlichen (theologisch gut begründeten) Ansatz. Wir waren der Meinung, dass es genügt, sich in der Gemeinde als Glaubende zusammenzufinden und aus diesem Zentrum heraus alle möglichen Lebensformen zu entwickeln. Wen wundert, dass im Laufe der Jahre die katholische Franziskusgemeinde in Hochdahl als exotisch oder anormal oder gar als „nicht mehr ganz katholisch“ eingeschätzt wurde.

5. Die Ehekreise

Pfarrer Hans Meixner, der seit 1958 in Trills Pastor war (Hochdahl und Millrath gehörten auch zur Pfarrei) nahm die Aufgabe, die sich ihm mit der neuen Stadt stellte, mit sehr viel Engagement und Bereitschaft an. Obwohl er 1958 eigentlich in eine kleine Gemeinde gekommen war und das sicherlich auch so gewollt hatte, kümmerte er sich intensiv um den inneren und äußeren Aufbau der schnell wachsenden Pfarrei. Dabei hatte er wohl auch ein recht vertrauensvolles Verhältnis zum Stadtplaner und vielleicht ergab sich daraus – in Zusammenarbeit mit der Diözese – dann auch wie ein Geschenk an uns Spätgeborene die Böhm-Kirche in der Sandheide (Grundsteinlegung 1969, Einweihung 1972).

Für den inneren Aufbau der Gemeinde war es natürlich entscheidend, wie sich die Zuziehenden in der neuen Umgebung einlebten. Die Bedingungen waren günstig. Denn eine der stärksten Strebungen der Ankommenden war das Bedürfnis nach Kontakten. Vor allem die zahlreichen jungen Familien mit ihren Kindern brauchten Beziehungen zu anderen Familien. Das wurde natürlich an vielen Stellen in der neuen Stadt möglich. Mütter mit kleinen Kindern kommen ins Gespräch, wenn sie sich auf dem Spielplatz treffen. Beratung, Anmeldung und Elternarbeit im Kindergarten und in der Schule schaffen Gemeinschaft. Und wir waren der Meinung, dass auch die christliche Gemeinde dabei eine besondere Aufgabe und Möglichkeit hat, denn „Gemeinde ist Gemeinschaft“. Eine der ersten Aktionen in dieser Richtung war Ende 1968 die Gründung der Ehekreise. Pfarrer Meixner war dabei die treibende Kraft, kongenial begleitet von seinem neuen Kaplan Gerd Verhoeven, der seit September 1968 in Hochdahl war. Innerhalb kürzester Zeit entstanden neun Ehekreise. Etwa 10 Paare fanden sich zu einem Kreis zusammen, trafen sich bei einer der Familien, diskutierten über Gott und die Welt, machten mit Kind und Kegel Ausflüge in den Hildener Stadtwald, oft im Anschluss an eine Kindermesse oder eine gemeinsame Veranstaltung in der Kirchengemeinde. Und mit vielen jungen Familien unterwegs zu sein (im zweifachen Sinne), war einfach schön.

Die Ehekreise waren von vorne herein als Gesprächskreise konzipiert. Bei den monatlichen Zusammenkünften gab es immer ein Thema. Wichtig waren zu dieser Zeit Fragen, wie man „heutzutage“ Kinder richtig erzieht, wobei zum Beispiel Bücher von Otto Betz beliebte Hilfen waren. Es ging auch darum, wie man in der veränderten Zeit gut und als Christ leben sollte. Wir hatten ja nach dem Konzil intensiv und erfolgreich für die Mündigkeit der Laien plädiert. Da war es dann aber wichtig, den Weg zu finden zwischen den alten Sündenkatalogen und der geforderten und gewünschten Selbstverantwortung. Und so versuchten diese Gruppen, im Gespräch und Erfahrungsaustausch Orientierung und Klärung zu finden. Im Januar 1971 begann in Würzburg die Synode der Bistümer Deutschlands. Sie hatte die Aufgabe, die Weisungen des Konzils auf die Situation der deutschen Bistümer hin zu übersetzen. In der Vorbereitungsphase gab es für Gesprächsgruppen in den Gemeinden ausführliches Arbeitsmaterial. Wir haben dieses Material vor allem in den Ehekreisen ausgiebig genutzt. Das Thema der Gespräche war – entsprechend dem Anlass – „Kirche, Gemeinde, Glaube, christliches Leben“. Die Gespräche waren intensiv und die Diskussionen oft hitzig. Das war natürlich in den verschiedenen Gruppen unterschiedlich je nach Eigenart und Zusammensetzung des Kreises. Normalerweise war einer der Geistlichen an den Abenden dabei – mit seinem theologischen Wissen, aber vielleicht mehr noch mit seiner persönlichen Einstellung und Glaubenserfahrung. Hier konnte man bei einer Reihe von Teilnehmern die hohe Kompetenz und Identifikation mit Kirche und Glaube erleben, von denen schon die Rede war. Und das Ergebnis war oft ein schönes Erlebnis von Gemeinschaft und eine Stärkung des Bewusstseins „wir sind Gemeinde in der neuen Stadt Hochdahl“.

Diese Kreise junger Familien entwickelten großen Elan. Sie setzten sich intensiv ein, wenn es in der Gesamtgemeinde etwas zu tun gab. Ob es die Arbeit in der Bücherei, die Vorbereitung

von Gottesdiensten oder Festen oder der Besuch nachkommender Neubürger war – anscheinend haben diese ersten neuen Gemeindemitglieder keine Arbeit gescheut. Diese Atmosphäre von Bereitschaft und Mittun war wohl eine typische Erscheinung für die frühe Zeit und war durchaus nicht auf die Ehekreise beschränkt. So entstand bald ein Besuchsdienst für Neuzugezogene, Gruppen für die Vorbereitung von Kinder- und Familiengottesdiensten, Chor und Band für Jugendgottesdienste – zusätzlich zu den normalen Gremien Kirchenvorstand und Pfarrausschuss, die sich um die Gesamtlinie des Aufbaus kümmerten.

An den Ehekreisen lässt sich verdeutlichen, was in den folgenden Jahren Linie des Lebens in der Hochdahler Gemeinde werden sollte.

* Die Gläubigen versammeln sich, sie werden nicht versammelt. Sie suchen miteinander Antwort auf die Fragen ihres Lebens und zwar eine Antwort aus dem Glauben. Sie diskutieren und sprechen über ihren Glauben, über die Erziehung der Kinder, über den Weg der Kirche und der Gemeinde in die Zukunft (ausdrücklich im Zusammenhang mit der Synode der Bistümer Deutschlands Anfang der 70-er Jahre).

* Die Geistlichen beteiligen sich mit ihrer Erfahrung, ihrem theologischen Wissen, ihrer eigenen Glaubensüberzeugung an dem Gespräch. Sie wirken in dem Maß, wie ihr Wort überzeugt. Sie sind nicht Sprachrohr der offiziellen kirchlichen Meinung.

* Die fragende und suchende Gruppe ist klein (nicht über 20 Personen). Kein Einzelner soll den „Meinungsführer“ abgeben. Die Vielfalt der Vorstellungen soll zu Wort kommen, damit durch die verschiedenen Perspektiven alle der Wahrheit näher kommen.

* Der Glaubenssinn der Gemeinde wächst vor allem durch die klärende Arbeit in den Gruppen. Natürlich kommen dazu andere Wege wie Predigt, Vortrag, Versammlung, Gottesdienst, Fest und Feier, Besuch und Einzelgespräch. (Das bedeutet, dass die Seelsorge ihren Schwerpunkt in der Gruppe hat).

6. Team

Wenn alte Leute früher erzählten, wie das Leben in einer Pfarrei vor dem 2.Weltkrieg aussah, dann konnte man vor allem über die Zahl der dort tätigen Priester staunen. Je nach Größe der Pfarrei waren drei oder gar vier Kapläne an der Tagesordnung. Und die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten waren klar verteilt. Wenn es Fragen oder Schwierigkeiten gab, stand der Pfarrer seinen Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite. Andererseits war er aber auch

derjenige, der klar die Richtung vorgab. Was dabei mehr Bedeutung hatte, war vermutlich von Eigenart und Temperament des Herrn Pfarrers abhängig. Jedenfalls bildete sich die für die Kirche vorausgesetzte hierarchische Ordnung (in der es vom Papst abwärts geht bis zum letzten Gläubigen) auch im Bild der Seelsorger vor Ort ab. In ländlichen Gemeinden war die Situation normalerweise anders. Dort gab es für die geringe Zahl der Gläubigen nur einen Seelsorger, der – in noch älteren Zeiten – zusammen mit dem Lehrer und Apotheker die Schicht der Honoratioren repräsentierte. Nach dem Krieg wurde das bald anders. Nicht nur die Zahl der Priester nahm schnell ab, auch die Vorstellungen von Pfarrei und Seelsorge veränderten sich.

Wer daher zwischen 1950 und 1960 mit dem Theologiestudium begann, um Priester zu werden, musste sich viele Gedanken machen, wie er sich seine spätere berufliche Tätigkeit vorstellte.

Wie intensiv dieser Klärungsprozess war, hing sicher von der persönlichen Eigenart und auch von der jeweiligen studentischen Gemeinschaft ab. In der Theologengemeinschaft des Bundes Neudeutschland wurde das Thema heftig und ausdauernd diskutiert. Dem langjährigen geistlichen Leiter der Theologengemeinschaft, dem Kirchenhistoriker Professor Erwin Iserloh, war dieses Gespräch ein Herzensanliegen. Wie kann man Lebensformen finden, die der Gefahr der Vereinsamung und der Mentalität des „Einzelkämpfers“ wehren? Kann es eine attraktive Form von „Priestergemeinschaft“ geben?

Dabei genügt es natürlich nicht zu klären, wie Priester miteinander leben können. Es geht auch darum, ob sich für die Seelsorge und die Gemeinde etwas verändert. Ist es von Vorteil, wenn in einer Pfarrei eine Gruppe die Arbeit aufnimmt, die schon in der Vergangenheit gewisse Formen gemeinschaftlichen Lebens ausprobiert und praktiziert hat und die dann auch für längere Zeit gemeinsam an Ort und Stelle bleibt? Wird durch Teamarbeit vielleicht eine größere Kontinuität möglich oder besteht eher die Gefahr, dass nach kurzer Zeit Routine und Gewohnheit jeden Aufbruch blockieren? Beides dürfte möglich sein und deshalb sollte irgendwann eine regelrechte Erfolgskontrolle stattfinden. Diese Aufgabe hätten sowohl die Teammitglieder als auch die Personalabteilung der Diözese. Die Idee mit der Teamarbeit war übrigens gar nicht so neu, denn manche Orden haben schon früher einzelne Pfarreien übernommen und dann haben mehrere Ordensmitglieder die Arbeit gemeinsam getan.

Die Frage nach dem Einsatz eines Teams für die Seelsorge stellte sich für die Hochdahler Gemeinde im Jahre 1969. Das Kölner Generalvikariat – damals wohl mehr als heute mit dem Finger am Puls der Zeit – trat mit der Frage an Hans Meixner heran, ob er sich eine Leitung der Hochdahler Gemeinde durch ein Team von Priestern vorstellen könne. Eine Gruppe aus Wuppertal hatte ihr Interesse an einer solchen Tätigkeit in Hochdahl geäußert. Nun war auch Gerd Verhoeven seit dem Studium in Bonn und den Gesprächen um die „Priestergemeinschaft“ mit einigen anderen jungen Kaplänen in Kontakt. Die Gruppe traf sich regelmäßig und hatte sich eine Arbeit als Team in der Seelsorge schon immer gewünscht. Pfarrer Hans Meixner war bereit, mit dieser Gruppe zusammen die Seelsorge in Hochdahl weiterzuführen. Diese Lösung wurde dem Angebot der Wuppertaler Priester vorgezogen, da so die beiden Seelsorger, die schon in Hochdahl waren, bleiben konnten. Den Ausschlag gab wohl die Bereitschaft von Hans Meixner, bei dem geplanten Team mitzumachen. Im April 1970 kam Bernd Staßen dann als zweiter Kaplan nach Hochdahl. Der dritte aus dieser Gruppe junger Kapläne sollte später folgen, doch dazu kam es dann nicht mehr.

Wie sollte diese Teamarbeit konkret aussehen? Dass Arbeitsaufteilung und entsprechende Zuständigkeiten geklärt werden mussten, lag auf der Hand. Aber sollte die Gruppe auch irgendeine Form gemeinschaftlichen Lebens praktizieren, vielleicht sogar mit gemeinsamen Gebetszeiten und einem abgestimmten Tagesablauf? Sollte sie gemeinsam in einem Haus wohnen? Sollte also Teamarbeit auch eine Form von „Vita communis“ einschließen – eine Form gemeinsamen Lebens? Diese Fragen wurden schon 1969 entschieden. Ob dabei das Bedürfnis nach Unabhängigkeit des Einzelnen wichtig wurde oder der Blick auf das Leben der Gemeinde die Entscheidung bestimmte, ist heute nicht mehr festzustellen. Aber die Lösung lautete: dezentral wohnen, mitten unter den Menschen. Hans Meixner blieb im Pfarrhaus in Trills, Gerd Verhoeven sollte nach Sandheide ziehen, wo seit Ende 1969 das neue Gemeindezentrum gebaut wurde. Und Bernd Staßen ging nach Willbeck, wo die Kirchengemeinde eine Eigentumswohnung gekauft hatte.

Zu diesem Zeitpunkt blieb die Frage offen, ob dieses Team auch gemeinsam für die Leitung der Gemeinde zuständig sein sollte – mit gleichem Recht und gemeinsamer Verantwortung. Wahrscheinlich wurde diese Möglichkeit gar nicht diskutiert, da Hans Meixner selbstverständlich Pfarrer der Gemeinde blieb. Erst im September 1972 wurde eine solche Regelung mit Generalvikar Nettekoven besprochen und entschieden. (siehe: Team 2)

7. Ökumene

Was könnte heutzutage eine evangelische und eine katholische Gemeinde in einem Vorort von Düsseldorf dazu bewegen, ihren Glauben gemeinsam zu leben? Alle religiösen Funktionen sind hier und da vorhanden und stabilisiert. Wenn es um die gegenseitige Teilnahme am Abendmahl geht, wissen sofort alle, dass dazu die Unterschiede noch viel zu groß sind und dass man der Wiedervereinigung nicht vorgreifen darf. Und von außen gibt es keinen Druck, etwas für den gemeinsamen Weg zu tun. Alles Ökumenische bewegt sich deshalb in Randbereichen und in Aktionen, die nur von der heilsamen inneren Unruhe einiger Christen hier oder da geprägt sind. Ökumenische Gottesdienste – die muss man ja wohl machen, aber bitte nicht zur Zeit des Sonntagsgottesdienstes. Gemeinsame soziale Aktivitäten – die können ja nicht schaden, obwohl man sie auch allein schaffen würde. Gemeinsame Kindergartenfeste kann man ja feiern – mal auf dem Grundstück der einen, mal der andern Einrichtung. Als Zeichen des guten Willens sind sicher auch solche Bemühungen nicht wertlos. Und die katholische Kirche hierzulande dürfte im Zeichen von Priestermangel und Fusionsrausch im Augenblick auch nicht die Kraft haben, nach dem großen Ziel wirklicher ökumenischer Gemeinschaft zu suchen und sich dafür einzusetzen.

Es war ein begrenztes Ziel, das wir in Hochdahl seit 1968 in ökumenischer Zusammenarbeit erreichen mussten. Wir brauchten nicht die Wiedervereinigung herbeizuführen. Wir mussten nur dafür sorgen, dass im Endausbau der neuen Stadt auch die kirchlichen Strukturen und Einrichtungen vorhanden sein würden, die die beiden Gemeinden brauchten. Der Weg dahin war nicht von vorneherein klar. Wir haben unzählige Male zusammengesessen, haben überlegt, diskutiert, geplant und wieder verworfen. Und damit waren wir jahrelang beschäftigt. Dass wir uns dabei kennen und schätzen gelernt haben, das hat die Mühe mehr als aufgewogen. Ein kleines Erlebnis aus späterer Zeit habe ich oft zitiert, um die gute Atmosphäre zu verdeutlichen, die allmählich zwischen den Seelsorgern der beiden Gemeinden entstand. Wir saßen zusammen, um eine ökumenische Bibelwoche vorzubereiten. Die Gespräche waren intensiv und persönlich. Plötzlich fiel uns auf, dass wir offensichtlich die Seiten vertauscht hatten: die Katholischen vertraten die evangelische Position und die Evangelischen die katholische – und das nicht als Spiel oder Experiment, sondern weil uns die Sache der Anderen inzwischen so wichtig geworden war. Die eigene Lehre fanatisch zu verteidigen, hatten wir nicht nötig! Auch zwischen vielen Mitgliedern der beiden Gemeinden entstand im Laufe der Zeit eine ähnliche Vertrautheit.

Verantwortlich für die Planungen und die Zusammenarbeit waren zunächst Reinhard Berchem, Pfarrer der evangelischen Gemeinde, und Hans Meixner, Pfarrer der katholischen Gemeinde, dazu natürlich das Presbyterium, der Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat.

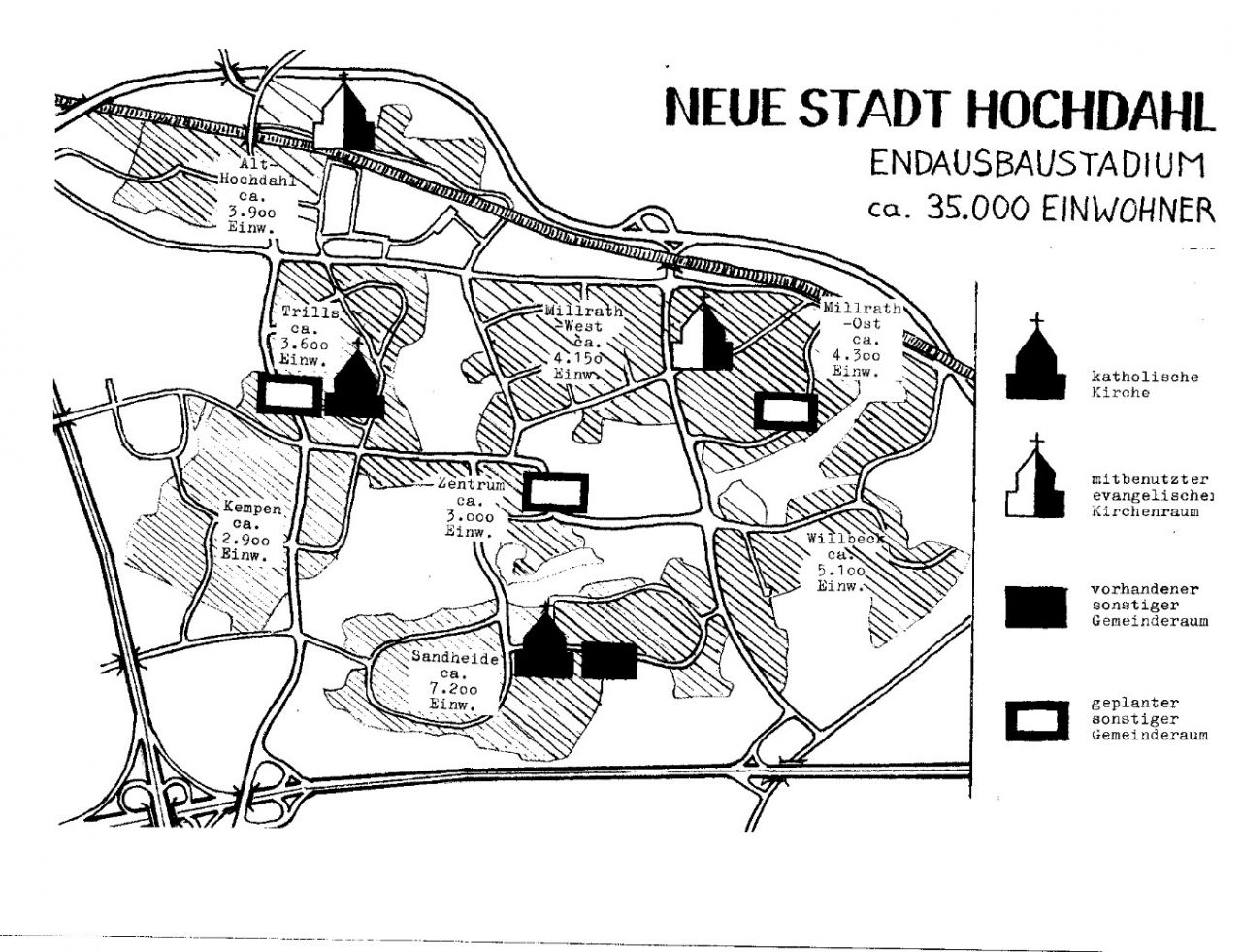

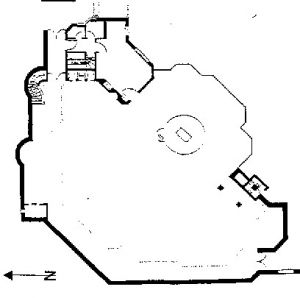

Schon ganz zu Anfang scheint entschieden worden zu sein, sich mit den kirchlichen Planungen eng an die Vorgaben der Stadtplanung anzulehnen. Die Gliederung der neuen Stadt in einzelne Stadtviertel, die sich um das Stadtzentrum herumgruppierten, sollte auch für die Seelsorge übernommen werden. Dementsprechend sollte die Kirche auch in den Stadtvierteln präsent sein. Da das Sandheider Subzentrum sehr früh geplant und gebaut wurde, entstand dort für jede der beiden Gemeinden ein kirchliches Zentrum. Für die anderen Stadtviertel war dann aber eine schachbrettartige Verteilung vorgesehen. Jede Gemeinde sollte nur in jedem zweiten Viertel bauen und ihre Räume dann der anderen Gemeinde zur Mitbenutzung überlassen. So war später die evangelische Gemeinde vertreten in Sandheide, im alten Hochahl, in Millrath und in Willbeck (das Gebäude wurde später wieder verkauft) – und die katholische Gemeinde in Sandheide, in Trills und in Millrath-Ost. Die Nutzung durch die jeweils andere Gemeinde war später nicht so intensiv, wie man sich das am Anfang vorgestellt hatte, obwohl die Bereitschaft zum Überlassen von Räumen immer groß war. Aber in der praktischen Arbeit entwickelten die eigenen Räume doch offensichtlich eine stärkere Anziehung.

Der Reformationstag 1969 war für die Ökumene und auch für die Zukunft der katholischen Gemeinde ein wichtiges Datum. Man hatte ihn gemeinsam begangen und im Gespräch hinterher beschloss man die Einrichtung des Ökumenischen Bildungswerks. Hans Meixner hatte schon vorher mit einem Bildungswerk begonnen, aber nur im Rahmen der katholischen Gemeinde. Für die Zukunft wurde das Ökumenische Bildungswerk zu einem wichtigen Instrument für den Lernprozess der beiden Gemeinden. Bis heute gibt es jedes Jahr ein Programm mit kirchlichen und gesellschaftlichen Themen, vorbereitet und organisiert von einer Gruppe von vier oder fünf Leuten aus beiden Gemeinden, die natürlich im Laufe der Jahrzehnte gewechselt haben. Vielleicht noch wichtiger war an diesem Reformationstag, dass die evangelische Gemeinde sich bereit erklärte, das Paul-Schneider-Haus in Millrath für einen katholischen Gottesdienst am Sonntagmorgen zur Verfügung zu stellen. Im Westen der neuen Stadt hatte die katholische Gemeinde die alte Kirche in Trills für ihre Gottesdienste. Und im Süden, in Sandheide, stand der Baubeginn unmittelbar bevor, aber der ganze Osten war zu der Zeit noch ohne ein kirchliches Gebäude für die katholischen Gläubigen. Es gab lediglich in Millrath eine Möglichkeit für einen Gottesdienst werktags in einem Raum der Familie Weber an der Bergstraße. Und die Messe sonntags um 11,15 Uhr im Paul-Schneider-Haus war von Anfang an und bis zum Jahr 2010 sehr gut besucht.

In Millrath-Ost wollte die katholische Gemeinde ein Pfarrzentrum mit Kirche, Versammlungsräumen und einem Kindergarten bauen. 1971 oder 1972 begann die unmittelbare Bauplanung. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an ein erstes Gespräch mit dem Architekten, bei dem er unsere Vorstellungen zu ergründen und erste Vorschläge für eine räumliche Gliederung zu entwickeln versuchte. Um die Möglichkeiten sichtbar zu machen, nahm er Legosteine zu Hilfe. Das hat mich denn doch fasziniert und überrascht. Und das prägte sich ein! In dieser Phase tauchte dann das Paul-Schneider-Haus in unseren Überlegungen wieder auf. Wenn wir den Gottesdienst dort auf Dauer beibehalten könnten, brauchten wir in Millrath-Ost überhaupt keine Kirche zu bauen, weil das Paul-Schneider-Haus fußläufig in wenigen Minuten erreichbar war; man brauchte nur ein kleines Bachtal zu überqueren. Und die Idee setzte sich durch! Wir trafen die Entscheidung: wir verzichten in Millrath-Ost auf den Bau einer Kirche und bleiben auf Dauer mit unserem Sonntagsgottesdienst im Paul-Schneider-Haus. Natürlich war das kein einsamer Beschluss einiger kleiner Seelsorger vor Ort. Was in Hochdahl gebaut werden sollte, wurde selbstverständlich dauernd mit der Bauabteilung im Generalvikariat in Köln überlegt und abgestimmt. Und bekanntlich sind Beschlüsse eines Kirchenvorstands ohne die Genehmigung von Köln überhaupt nicht rechtskräftig. Soweit ich mich erinnere, stieß diese Veränderung der Baupläne für Millrath-Ost im Generalvikariat auf eindeutige Zustimmung. Vielleicht war allen Beteiligten klar, wie sinnvoll diese Lösung war. Nicht das schlechteste Argument war, dass man dadurch eine Menge Geld sparte. Wie wir erwartet hatten, brachten die Verhandlungen mit der evangelischen Gemeinde keine Probleme. Beide Gemeinden banden sich auf Dauer an diese Lösung. Die Einzelheiten wurden in einem Mietvertrag geregelt.

Im Jahre 2010 glaubte Kardinal Meisner, an diese Entscheidung der Vergangenheit nicht mehr gebunden zu sein. Er erließ das Verbot, weiterhin im Paul-Schneider-Haus die Messe zu feiern. Als Begründung führte er an, das Paul-Schneider-Haus sei kein geweihter Raum und unsere Praxis sei das Ergebnis einer Ausnahmegenehmigung gewesen, da das kirchliche Recht die regelmäßige Feier der Messe in einem profanen Raum nicht gestatte. Sicher haben wir damals keine Ausnahmegenehmigung erbeten und auch nicht erhalten. Was wir da am Anfang überlegt, entschieden und vereinbart haben, vollzog sich eindeutig in klarem Einvernehmen mit den zuständigen Abteilungen im Generalvikariat. Es wäre doch im Jahr 2010 ein Leichtes gewesen, das durch einen Blick in die alten Akten (im Generalvikariat oder im Pfarrbüro) zweifelsfrei zu klären. Natürlich war das Paul-Schneider-Haus nicht mit katholischer Weihe versehen. Aber in den vielen Jahren, in denen ich dort zelebriert habe, hatte ich nie den Eindruck, dass dieser Raum als bloß „profan“ zu qualifizieren sei. Und die Atmosphäre beim Gottesdienst stimmte fast immer. – In der Planung für die notwendigen Räume in der neuen Stadt spielte das Paul-Schneider-Haus eine wichtige Rolle. Das wird dem aufmerksamen Leser sicher nicht entgangen sein. Und die Nutzung des Paul-Schneider-Hauses war eine gute und damals befreiende Lösung, damit auch im Osten des Neubaugebietes den Menschen ein regelmäßiger Sonntagsgottesdienst angeboten werden konnte. – Viele Menschen sind durch das Verbot schwer verletzt worden. „Man hat uns die Heimat genommen“, sagte ein mir bekannter Mann, als er mir – noch ganz aufgelöst – eröffnete, er sei am Morgen beim Amtsgericht gewesen und aus der Kirche ausgetreten. - - -

Eine ähnliche Gastfreundschaft wie beim Paul-Schneider-Haus zeigte die evangelische Gemeinde auch bei der Neanderkirche in Alt-Hochdahl. „Da oben“ lebten viele ältere Leute. Die Katholiken mussten, wenn sie am Gottesdienst teilnehmen wollten, den Berg runtergehen zur Kirche in Trills. Der Hinweg war dabei weniger das Problem, aber zurück machte der „Trillser Berg“ doch einige Mühe. 1973 ermöglichte uns die evangelische Gemeinde, eine Vorabendmesse um 18 Uhr in der Neanderkirche zu halten. Das wurde zunächst für einige Zeit probeweise eingeführt. Und wie beim Paul-Schneider-Haus wurde diese Messe dann eine Einrichtung auf Dauer. Auch dieser Gottesdienst wurde schon vor dem Paul-Schneider-Haus vom damaligen Pfarrer abgeschafft. Die Begründung lautete, die Zahl der Gottesdienste müsse reduziert werden mit Rücksicht auf die Zahl der Priester; bis dahin gab es nämlich seit mehr als dreißig Jahren in Hochdahl sieben Gottesdienste am Wochenende. Ob unterschwellig auch andere Gründe bei dieser Entscheidung mitgespielt haben, ist natürlich nicht zu klären.

8. Gottesdienst

Viele junge Familien mit Kindern – es war klar, dass die Gemeinde regelmäßig „Kindermessen“ feiern musste. Und schon früh gab es einen Kreis zur Vorbereitung. – Häufig finden sich in einer solchen Vorbereitungsgruppe Menschen, die anscheinend von Natur aus in der Lage sind, die Botschaft des Evangeliums auf das Fassungsvermögen von Kindern zu übertragen. Und wenn dabei dann noch eine schöne Geschichte oder ein passendes Bild zur Verfügung steht, braucht man wegen der Katechese keine Sorge mehr zu haben. Es stießen aber auch Leute zu diesem Kreis, denen die „Übersetzung“ nicht so leicht fiel und die deshalb den Wunsch hatten, das Evangelium oder die Lesung zuerst einmal selbst zu verstehen. Eigentlich ist das ja die Voraussetzung für jede Form einer Vermittlung an andere, besonders an Kinder. In dem „Arbeitskreise Kindergottesdienst“ war es deshalb üblich, dass die Gruppe sich zweimal traf, das erste Mal für das eigene Verständnis des entsprechenden Textes und das zweite Mal für die Umsetzung in die Katechese. Bei dem ersten Treffen war immer der Geistliche dabei, und das war die Praxis von Anfang an. Die Umsetzung wurde dann manchmal von einer Gruppe von zwei oder drei Mitgliedern erarbeitet.

Als 1972 die Heilig-Geist-Kirche fertig war, hat sich dieser „Arbeitskreis Kindergottesdienst“ auch um die Krippe für Heilig-Geist gekümmert. Neue Kirche – neue Krippe! Nun hätte man ja nach Oberammergau fahren und eine schöne geschnitzte Krippe kaufen können. Das tat man aber nicht. Man fragte vielmehr: wie sieht Weihnachten heute in unserer Stadt aus? Es ging also um eine Deutung des Weihnachtsfestes für die Menschen, die 1972 in Hochdahl lebten. Da musste doch die neue Stadt vorkommen und die Neubürger mit ihren Schwierigkeiten und Hoffnungen und natürlich der Glaube, dass Gott Mensch wird. Das Thema lautete dann: Alle kommen zur Krippe. Das bedeutete also Hoffnung für alle in Hochdahl und darüber hinaus. Und die Form war auch anders als gewohnt. An der Rückwand der Kirche war ein großes Stück Rupfen (grobes Sackleinen) befestigt und auf dieser Fläche alle möglichen Figuren, die Bewohner Hochdahls darstellten. Und alle kamen zur Krippe. Im Laufe der Jahre hat es viele solche Versuche gegeben, das Weihnachtsereignis in der neuen Stadt Wirklichkeit werden zu lassen. Bei einer der Darstellungen fand die Geburt Christi in einer Bushaltestelle statt, mitten in Hochdahl. Diese Krippen haben nicht allen gefallen und zwischendurch wurde der Wunsch laut, doch wieder so eine schöne, alte Krippe zu haben. Aber ist es bei einer Krippe nicht so wie bei der Predigt? Da darf man ja auch nicht bloß das Evangelium mit eigenen Worten wiederholen, sondern muss deutlich machen, was die Botschaft für das eigene und für das gemeinsame Leben bedeutet. Nur dann kann das Wort Gottes Ermutigung und Hilfe für das Leben werden. Zugegeben, manchmal ist es recht fordernd, immer wieder neu aus den Verfestigungen der Vergangenheit aufzubrechen – erst recht, wenn sie einem so ans Herz gewachsen sind wie eine schöne Krippe.

Für die größeren Gemeindemitglieder – Jugendliche und auch Erwachsene – gab es schon sehr früh Gottesdienste mit rhythmischen Liedern. Diese Lieder waren neu und man nannte sie deshalb „Neues geistliches Lied“ oder mit einer Bezeichnung, die von Peter Janssens (siehe unten) stammte, „Sacro Pop“. Es ist erstaunlich, wie schnell diese neue Kirchenmusik entstanden ist. Kaum war das Konzil zu Ende, da gab es schon überzeugende Versuche mit neuen Texten und Kompositionen. Ich begegnete diesen neuen Liedern, als die sogenannten „Duisburger Messen“ auftauchten. In Duisburg wurden sie zum ersten Mal gesungen und bei Hoppe & Werry in Mülheim/Ruhr gedruckt. Ich war Kaplan in Waldbröl und bin sofort angesprungen. Die Melodien waren Spirituals und sie waren mit deutschen Texten unterlegt. Deswegen nannten wir sie auch „Jazz-Messen“. Es gab Lieder für den Advent, für die Fastenzeit, für Ostern und Pfingsten. Wir haben sie mit Begeisterung gesungen, vor allem weil der Swing-Rhythmus so schön in die Beine geht. Das war unsere Musik! So haben wir es damals empfunden. Die erste Jazzmesse in Waldbröl (1968) haben wir dann allerdings nicht in der Pfarrkirche gesungen, zur Sicherheit sind wir lieber in eine der Waldbröler Filialkirchen ausgewandert. Was genau die Ursache für diese Vorsicht war, kann ich nicht mehr sagen. Ob Dechant Emmerich Wolter, ein alter Pfadfinderkaplan, dazu geraten hatte oder ob wir Angst vor der eigenen Courage hatten, weiß ich nicht mehr. Denn die Sachen waren ja neu. Und die Lieder wurden nicht mit der Orgel begleitet, sondern mit Klavier, Schlagzeug und Gitarre. Und „das Schlagzeug in der Kirche“ war auch in der Folgezeit für manche ein Stein des Anstoßes. Der zweite Versuch fand dann allerdings schon in der Pfarrkirche statt und es dauerte nicht lange bis zu dem Gottesdienst, bei dem wir die Jazzmesse (in der Pfarrkirche!) mit voller Dixieland-Besetzung begleiteten.

Und dann trat Peter Janssens in unseren Gesichtskreis. Zum ersten Mal gesehen habe ich ihn in Altenberg bei einem Treffen der Dekanatsjugendseelsorger. Das muss 1968 oder 1969 gewesen sein. Und dann lernte ich im Anschluss an die Duisburger Messen seine ersten Lieder für den Gottesdienst kennen. Eins davon haben wir bis nach der Jahrtausendwende immer wieder im Firmgottesdienst gesungen: „Der Geist wird uns lehren“. Ich glaube, das ist eines seiner ganz frühen Lieder. „Vier swingende Weihnachtslieder“ gab es von ihm schon 1965, verlegt beim Verlag Schwann in Düsseldorf mit einer kleinen Schallplatte. Eines davon hat mich besonders ergriffen – mit einem wunderbaren Text von Christine Heuser: „Mit diesen Händen, Kind, die sonst das Steuer halten und Geld verdienen, kann ich dich nicht wiegen.“ Heftig zur Sache ging es dann, als er mit Texten von Alois Albrecht die „Traummesse“ geschrieben hat. Wir haben sie – in Hochdahl – etwa 1971 eingeübt und 1972 gesungen, begleitet von einigen Mitgliedern der „Survivers“, einer Band aus Hilden, die auch bei manchen Pfarrfesten und Karnevalsfeiern musikalisch für Stimmung gesorgt hat. „Traummesse“ hieß die Messe wegen des ersten Liedes: „Wir haben einen Traum“, und für manche war das zweite ein Ausdruck ihrer Hoffnung: „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“.

In Hochdahl gab es 1969 schon einen Jugendchor und eine Combo für die Jugendmessen. Und wie die Jungs an den Instrumenten spielten, das war sehr ursprünglich, sehr nahe am „normalen“ Leben. Und dadurch hat das Spielen viel Spaß gemacht. Das begann schon, wenn Hans Bones – junger Religionslehrer in Erkrath – heranrollte und der Hals des Kontrabasses aus dem Sonnendach seines Käfers herausragte. Und es tat der Qualität der Musik keinen Abbruch, wenn Jürgen Schallück, genannt „Schalla“, als Verstärker für seine Gitarre ein altes „Dampfradio“ benutzte. Es hat uns zwar geärgert, aber wir haben uns nicht allzu sehr darum gekümmert, dass um 1970 herum von der Diözese die Verfügung kam: Schlagzeug in der Kirche ist verboten. Sollten wir uns denn wieder mit den alten Kirchenliedern begnügen, die doch oft musikalisch wie textlich einfach schlecht waren bzw. sind? Und ist es denn wahr, dass Glaube sich nur lahm und getragen und emotionslos äußern darf? Wir liebten den Rhythmus, die „normalen“ Instrumente, das freudige oder begeisterte Singen. Und was haben wir nicht alles gesungen – außer den „Duisburger Messen“! Spirituals in ursprünglicher Form und Sprache, Lieder aus Musicals, „O happy Day“ und „Amen“! Und manchmal konnte man nach dem Gottesdienst auf den Gesichtern vieler Besucher Freude und Dankbarkeit erkennen. Warum haben so viele in der Kirche das Potential nicht erkannt, das in diesem Aufbruch vorhanden war? Andererseits: warum war er irgendwann zu Ende?

Bei vielen dieser Erinnerungen tauchen Bilder der Heilig-Geist-Kirche auf. Angefangen hat unsere musikalische Aktivität sicher in St.Franziskus. 1972 wurde Heilig-Geist fertig, und in diesem Raum konnte sich der Gottesdienst viel großzügiger und gemeinschaftsbezogener entfalten.

9. Mit offenen Armen.

Da in Hochdahl in den ersten Jahren so viele neue Bewohner zuzogen, war es nötig, den Prozess des Kennenlernens zu unterstützen. Deshalb bekamen alle einen Begrüßungsbrief. Das war zunächst eine Aufgabe, um die sich die Seelsorger kümmerten. Gerd Verhoeven ging jede Woche ins Einwohnermeldeamt, wo man ihn gerne darüber informierte, wer in der letzten Woche zugezogen war. Fräulein Weber, die zu der Zeit die Sekretariatsarbeiten (in ihrer Privatwohnung in der Bergstraße) machte, schrieb die Briefe, die an alle Familien gingen, in denen ein Mitglied katholisch war. Nun gab es 1968 noch keine brauchbaren Geräte zur Vervielfältigung. Man behalf sich mit Wachsmatrizen oder dem Umdruckverfahren. Aber einen damit gedruckten Brief konnte man den Neubürgern nicht zumuten. Also schrieb Fräulein Weber jeden Brief einzeln mit der Schreibmaschine, alle Seelsorger und der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats unterschrieben und dann ging der Brief zur Post – und das konnten zeitweise schon an die 500 Briefe pro Monat sein. Eine Heidenarbeit, die aber mit dem Schwung des neuen Anfangs geleistet wurde. Durch den Begrüßungsbrief erhielten die Zuziehenden erste Informationen über Stadt und Pfarrei. Und wer den Wunsch hatte, von einem Gemeindemitglied oder einem Geistlichen besucht zu werden, konnte das mitteilen. Diese Mühe von Büro und Gemeindeleitung war sehr wichtig. Aber noch schöner war die Idee mit dem Besuchsdienst. In einer lebendigen Gemeinde kann eine Atmosphäre von Offenheit und Gastfreundschaft entstehen. Und dann nehmen die, die schon seit einiger Zeit da sind, die Anderen, die nachkommen, „mit offenen Armen“ auf. So ungefähr war die Vorstellung und es fanden sich einige Leute, die diesen Erstbesuchsdienst begannen. Der konnte nicht flächendeckend sein, weil es ja nur sinnvoll war, Leute zu besuchen, die gerade eingezogen waren. Es ging demnach schwerpunktmäßig um die Bereiche, wo die Bebauung gerade fertig wurde. Die Zuziehenden bekamen nach wie vor den Begrüßungsbrief. Gleichzeitig wurden Namen und Anschrift an die „Besucher“ weitergegeben, die dann einen persönlichen Besuch machten. Wie viele Gemeindemitglieder bei diesem Dienst mitgemacht haben, ist nicht mehr festzustellen. In der Erinnerung eines Beteiligten war es eine ganze Gruppe, die sich auch in unregelmäßigen Abständen zusammensetzte und ihre Erfahrungen austauschte. Es gab noch eine dritte Einrichtung, um die Neubürger zu empfangen, nämlich monatliche Treffen für Neuzugezogene. Da wurde viel erzählt. Die Neuen berichteten von ihrer Herkunft und den Erlebnissen in der neuen Umgebung, sie konnten Fragen stellen, die über die Erstinformationen hinausgingen. Die Alten – von denen immer auch mehrere bei den Treffen dabei waren – versuchten, ein Bild von der Gemeinde und dem Leben in Hochdahl zu vermitteln. Diese Kontakte waren oft der erste Schritt zu dauerhaften und tragfähigen Beziehungen. Die Treffen fanden bis in die 90-er Jahre statt. Sie waren über lange Zeit ein gemeinsames Angebot mit der evangelischen Gemeinde. Die zog sich allerdings zurück, als Ende der 80-er Jahre in großer Zahl die Schlesier nach Hochdahl kamen. Denn unter denen gab es fast keine evangelischen Christen.

10. Der Jugendausschuss.

Der neu gewählte Pfarrgemeinderat gründete einen Jugendausschuss (1970). Und in diesem Fall war das nicht der Ausweg aus der Hilflosigkeit, sondern ein Versuch, sich den vielfältigen Aufgaben in der neuen Stadt zu stellen. Nach den ersten Wellen des Zuzugs gab es schon eine größere Zahl von Jugendlichen in Hochdahl, aber fast keine Räume und kaum Gruppen, in denen sie sich treffen konnten. Viel geklagt wurde zu der Zeit darüber, dass es in der neuen Stadt praktisch keine Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für die jungen Leute gab: kein Kino, keine passende Kneipe, kein anderer Treffpunkt. Lediglich „V2“ war vorhanden. Dieses Kürzel stand für „2.Versuch“. In einem ersten Versuch hatten einige Jugendliche sich in einem alten Haus eingerichtet und daraus einen kleinen Treffpunkt für Jugendliche gemacht – natürlich in absoluter Selbstverwaltung. Und als sie das Haus räumen mussten, entstand „V2“. Allerdings war im neuen Unterschlupf sowohl der Raum begrenzt, als auch die Gruppe der Jugendlichen, die sich dort trafen.

„Welche Möglichkeiten haben Jugendliche in Hochdahl?“, dieser Frage sollte sich der Jugendausschuss der Pfarrei stellen. Dabei kam es einmal zu einem witzigen Missverständnis, das aber erkennen lässt, wie die Lage damals war. Wir luden zu einer Versammlung ein – in der alten Baracke hinter der Trillser Kirche – und wir machten ordentlich Reklame für die Zusammenkunft. Wir wollten miteinander überlegen, was wir in Hochdahl für die Jugendlichen tun könnten. Der Titel der Veranstaltung lautete: „Jugendträume werden wahr!“ Und viele kamen. Im Gespräch fragten dann einige Anwesende penetrant nach Räumen für ihre Treffen. Das Problem der fehlenden Räume kannten wir zwar, aber warum das Thema in dieser Runde so wichtig wurde, haben wir erst hinterher gemerkt: bei der Herstellung der Plakate war uns bei den „Jugendträumen“ unbemerkt das „t“ abhanden gekommen. Pech! Passende Räume hatte zu der Zeit auch die Kirchengemeinde nicht zu bieten. Trotzdem entstanden aus diesem Gespräch einige Aktivitäten, die ein paar Leute für die nächste Zeit zusammenbrachten. Wir haben wirklich klein angefangen!

Die Aktivitäten des Jugendausschusses beschränkten sich nicht auf Reden über nicht vorhandene Räume. Nach einer Zeit der Vorbereitung entstanden auch ein paar Gruppen für jüngere Jugendliche. Zwei davon bekamen einen Raum in der Grundschule Willbeck. Also selbst das Raumproblem war nicht unlösbar. Vermutlich deshalb, weil die Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe zwischen den verschiedenen Institutionen und Vereinen groß war. Auch in Trills scheint noch etwas an Aktivität möglich gewesen zu sein.

Schon 1969 war eine Verbindung von Hochdahl zur Jugendakademie Walberberg aufgenommen worden. Die Jugendakademie befand sich neben dem Kloster der Dominikaner in Walberberg zwischen Köln und Bonn. Dort gab es einige Patres, die in ihren Vorträgen und Gesprächen den Ton der Jugendlichen trafen und in der Lage waren, das Evangelium für die heutige Zeit fruchtbar zu machen. Das Gehörte wurde dann im kleinen Kreis bis tief in die Nacht hinein vertieft und weiter erschlossen. Die Fahrten nach Walberberg waren in Hochdahl beliebt. Auch die Mitglieder des Jugendausschusses nutzten das Angebot und begleiteten auch hin und wieder jüngere Jugendliche.

Viel Zeit und Phantasie hat der Jugendausschuss aufgewandt, um zur Klärung des Gemeindekonzepts für die zukünftige Pfarrei beizutragen. Diese Aufgabe reizte ihren jugendlichen Willen zum Aufbruch und entsprach gleichzeitig ihrem Verantwortungs-bewusstsein als Mitglieder der Gemeinde. Und was sie in der Gruppe besprochen und erarbeitet hatten, trugen sie dann mit Selbstbewusstsein und klaren Worten in den Pfarrgemeinderat. Das war möglich, weil einige Leute in beiden Gremien Mitglied waren.

Die Treffen des Jugendausschusses waren regelmäßig und häufig. Einer, der damals dabei war, meinte sogar, wir wären fast jede Woche zusammengekommen. Zudem waren einige gleichzeitig im Jugendchor, der auch jede Woche probte. Es war so etwas wie eine verschworene Gemeinschaft. Wir haben viel überlegt und diskutiert, aber wir haben auch viel Spaß gehabt und oft gefeiert. Das war für manche Nachbarn gar nicht so einfach: schon wieder diese Gruppe, die nie leise war! Natürlich bei dem Kaplan, von dem man doch eigentlich etwas anderes erwartet hätte! Und dessen Wohnung war auch noch in einem normalen Wohnblock – pro Eingang 12 Wohnungen. Anderen Nachbarn gefiel es, wenn Leben im Haus war. Und die trugen auch ihrerseits dazu bei – feucht, fröhlich, wenn sich eine Gelegenheit bot.

Als das Pfarrzentrum in Sandheide fertig wurde, entstand bald ein Offener Treff, von dem noch Jahre später viele Geschichten erzählt wurden. Organisiert wurde er vom Jugendausschuss und eingeladen waren alle Hochdahler Jugendlichen. Und es kamen Leute von sehr unterschiedlicher Eigenart. Nicht alle waren die Sanftmut in Person. Vor allem wenn der Alkohol nicht hinreichend unter Kontrolle war, konnte es vorkommen, dass ein Teilnehmer im Pfarrsaal die Tür zur Küche eintrat. Ob er die Reparatur hinterher bezahlt hat, weiß ich nicht. Einige weibliche Mitglieder des Jugendausschusses hatten einen klaren Blick dafür, wenn einer der Herren wieder kurz vor der Randale stand. Durch eine Aufforderung zum Tanz gelang es meist, die brisante Situation zu entschärfen. Als jemand allerdings den Feuerlöscher als Spielzeug benutzen wollte, war das nicht zu verhindern; ich hoffe, man hat ihn wenigstens zum Säubern des Flurs veranlassen können.

Der offene Treff in Sandheide ist noch mehrere Jahre weitergeführt worden, auch nach den Zeiten des Jugendausschusses. Andere Gemeindemitglieder haben die Organisation und Begleitung dann übernommen. Das waren dann zum großen Teil Erwachsene, sodass wieder ausgiebig über das alte Thema der Erwachsenen in der Jugendarbeit diskutiert werden konnte.

11. „Wer mitmacht, erlebt Gemeinde“

Dieses Motto haben wir von der Franziskus-Gemeinde in Dortmund-Scharnhorst geklaut. Anfang der 70-er Jahre hatten wir einen lockeren Kontakt dorthin. Die Situation in Scharnhorst war mit der unseren vergleichbar, auch dort entstand ein Neubaugebiet und eine neue Gemeinde musste aufgebaut werden. Zwei Franziskanerpatres, Werenfried Wessel und Reinhard Kellerhoff, hatten die Leitung der Gemeinde für diese Aufbauphase übernommen. Eine 1972 veröffentlichte Zwischenbilanz trug den Titel: Wer mitmacht, erlebt Gemeinde –Modell Dortmund-Scharnhorst. Wenn man dem Eindruck trauen darf, den einige Hochdahler in jüngster Vergangenheit gewonnen haben, dann hat diese Gemeinde es bis auf den heutigen Tag geschafft, ihre Ursprungsprägung zu bewahren und ein Leben im Geiste des Konzils zu führen. Man hörte allerdings auch, dass das nicht ohne immer neue Verdächtigungen und Schwierigkeiten von seiten der Diözesanleitung in Paderborn möglich ist.

Den Titel haben wir also damals als Motto für unsere Pfarrei übernommen. In der Praxis sah das so aus: hatte jemand eine Idee, was man in Hochdahl noch machen könnte und solche Ideen gab es viele, dann bekam er die Antwort: „Dann machen Sie es doch!“ Das hieß nicht, dass er mit seiner Idee und ihrer Verwirklichung allein gelassen worden wäre, sondern wir trauten ihm zu, dass er auch die Verantwortung für die Realisierung seiner Idee übernehmen könnte. Wenn Heiner Schuster also gerne im neuen Bürgerhaus ein großes Fest mit dem Titel „Tanz auf der Tenne“ machen wollte, dann hat ihm das niemand erlaubt oder verboten. Bei vielen in der Gemeinde fand seine Idee Anklang und der Spaß an der Sache griff um sich. – Und als die Stadt Erkrath Ende der 70-er Jahre eine Partnerschaft mit Cergy-Pontoise in der Nähe von Paris begann, war es ein Kreis von Frankreich-Begeisterten, der diese Idee auch für den Kontakt der Kirchengemeinden realisieren wollte. Die Geistlichen waren zwar beteiligt, aber die Treffen gingen auch selbstverständlich weiter, als sie nur noch sporadisch mitmachten. – Und als Brigitte Wolfers einen Gesprächskreis über die Erfahrungen und mögliche Verbesserungen in der Feier der Messe zusammenholen wollte, hat ihr niemand das Recht abgesprochen, so etwas zu tun. Sowohl der Gedankenaustausch als auch das mögliche Ergebnis galten als legitimer Vollzug des Lebens der Gemeinde.

„Wer mitmacht“, das sind also zunächst Leute, denen im Blick auf die Realität der Gemeinde eine Idee kommt. Die Idee muss sichtbar und hörbar werden und dafür gibt es viele Wege. Einige von denen, die von der Idee hören oder die angesprochen werden, fangen Feuer. Und auch die machen dann mit. Und sie werden miteinander überlegen und planen und die Idee der Realisierung zuführen. Und dabei erleben sie „Gemeinde“ – im Gespräch, im Zuhören und Argumentieren, im Planen und Organisieren. Sie erfahren Freude und Dankbarkeit, wenn Vertrauen und Übereinstimmung möglich werden und sie halten miteinander den Schwierigkeiten und dem Versagen stand. Und es wird auch Ideen geben, bei den am Schluss nicht die Verwirklichung steht, sondern die Einsicht: die Idee war ja schön, aber sie ist nicht realisierbar. – Bei diesem Bild von Handeln in der Gemeinde bestimmt die Realität den Anfang und den Weg des Prozesses. Beim Blick auf das Leben der Gemeinde erkennt man Möglichkeiten und Defizite und es entsteht das Bedürfnis, etwas zu tun. Dabei sind irgendwelche „Zuständigkeiten“ überflüssig. Oder: zuständig ist jeder, der die Augen aufmacht und erkennt, was zu tun ist.

Bei einer solch offenen Gemeinde muss man damit rechnen, dass Leute auftreten, die nur die eigenen Ideen realisieren wollen. Das können dann auch Ideen sein, die gegen den Geist einer derartigen Gemeinde gerichtet sind, die hemmen oder zerstören. Dann muss jemand korrigierend eingreifen. Oder die Gemeinde korrigiert ihn, entweder im Gespräch oder dadurch, dass er niemand findet, der mitmacht.

Wer jetzt meint, hier ginge es um „mehr Demokratie in der Kirche“, der hat die Überlegungen missverstanden. Denn „mehr Demokratie“ ist ja der Wunsch nach einer Veränderung der Machtverteilung. Aber von Macht war die ganze Zeit nicht die Rede. Vielmehr war die Hoffnung formuliert, dass die Menschen einer Gemeinde die Realität oder die Wahrheit oder die Weisung Gottes in ihren Geist und ihr Herz hineinlassen. Jeremia hatte den Mut, so etwas für möglich zu halten, wenn Gott seinem Volk von neuem Heil schenkt. „Keiner wird mehr den andern belehren, man wird nicht mehr zueinander sagen: Erkennt den Herrn!, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen – Spruch des Herrn.“ (Jer 31, 34)

Und der Leiter einer solchen Gemeinde wird nicht überflüssig. Er müsste derjenige sein, der auch viele Ideen hat, der vor allem offen ist für die Realität und dadurch – wie eine Formulierung für diesen Dienst lautet – seiner Gemeinde im Glauben vorangeht.

Wir haben das Motto „Wer mitmacht, erlebt Gemeinde“ damals wohl instinktiv als richtig erlebt und angewandt. Aber es hat ja einen tiefen theologischen Hintergrund. Und für diesen Hintergrund hatte die Theologie während und nach dem Konzil noch eine andere Formulierung. Da alle Getauften Kirche sind, ist die Gemeinde das Subjekt aller kirchlichen Lebensvollzüge und nicht das Objekt. Als wir vor ein paar Jahren mit Wolfgang Kraft, dem ehemaligen Spiritual der Theologiestudenten in Bonn, zusammen saßen und uns über Kirche und Gemeinde unterhielten, habe ich diese Formulierung so ausgesprochen. Er lachte kurz auf und wiederholte mit einem deutlich hörbaren Fragezeichen meine Aussage. Und noch heute meine ich in seinem Auflachen Trauer und Bitterkeit zu hören. – Ist denn diese theologische Wahrheit in der Realität der Kirche Illusion? Wie können wir die Zuversicht retten, mit der wir damals angefangen haben?

12. Suchen und fragen

Die neue Gruppe der Seminaristen, die im Sommer 1961 das Kölner Priesterseminar bezog, war klein. Es handelte sich um ein „Zwischensemester“ mit vorgesehenem Weihetermin im Sommer 1963. Es waren neun Theologiestudenten, die alle von der Bonner Universität kamen. Im Priesterseminar ging der Studienbetrieb normal weiter, wenn auch gegenüber der Universität reduziert. Daneben spielte die Vorbereitung auf den eigentlichen Dienst in der Gemeinde mit dem Einüben in Liturgie, Predigt und Sakramentenvollzug eine wichtige Rolle.

Unser Semester war klein und viele waren schon seit Jahren miteinander bekannt. Es stellte sich schnell ein gutes Vertrauensverhältnis ein. Das äußerte sich zum Beispiel darin, dass wir uns neben den offiziellen „Lehrveranstaltungen“ auch privat mit den Fragen nach unserer zukünftigen Tätigkeit beschäftigten. Ein Kreis fand sich zusammen, der in Theorie und Praxis zu lernen versuchte, wie das mit dem Predigen geht. Dabei waren mehrmalige Treffen mit der Journalistin Vilma Sturm, die damals in Köln lebte, sehr hilfreich. Ein anderer Kreis übte die Praxis des „geistlichen Gesprächs“ ein. Dieser Kreis traf sich – wie regelmäßig auch immer – sonntags nachmittags in einem Raum des Seminars und wurde für mein seelsorgliches Konzept prägend.

Bei einem der ersten Treffen suchten wir nach einem Motto für unsere gemeinsamen Bemühungen. Von Michael Marmann – der später zu Schönstatt gegangen ist – kam der Vorschlag: Wir sind das Geschlecht derer, die Gott suchen. Das ist wohl ein Bibelzitat, dessen Fundort ich aber bis heute nicht festgestellt habe. Aber das verhakte sich: Gott suchen! Wir sind also auch als Studierte und Geweihte nicht Leute, die „die Wahrheit in der Tasche haben“, sondern wir sind nach wie vor Suchende!

Bei einem Treffen dieser Gruppe war ich für die Vorbereitung zuständig und das Thema war: Die Mentalität des mitbrüderlichen Gesprächs. Die Überlegungen und Erkenntnisse zu diesem Thema haben meine Vorstellungen und die Praxis des Gesprächs für die nächsten 50 Jahre entscheidend bestimmt! Beim Versuch, diese Mentalität zu beschreiben, wird es nicht vermeidbar sein, dass sich die ursprünglichen Einsichten mit den Erfahrungen der langjährigen Praxis vermischen. Aber es geht ja auch nicht um historische Quellenforschung.

Gesprächsformen sind sehr zahlreich. Hier geht es nicht um Diskussionen, nicht um Versuche eine Lösung durchzusetzen, nicht um Manipulationsversuche, nicht um politische Auseinandersetzungen, nicht um Wettkämpfe, nicht um Ratespiele, nicht um Small-Talk oder Talk-Show. Es geht weder um eine Sitzung noch um ein Seminar.

„Gespräch“ ist ja nun zweifelsfrei eine Ableitung von „Sprechen“. Aber das Charakteristische dieser Mentalität ist nicht Sprechen, sondern Hören! Jeder Teilnehmer muss versuchen, dem jeweils Sprechenden zuzuhören. Und das nicht äußerlich, sondern mit dem Wunsch, den Andern zu verstehen. Wer etwas nicht wirklich versteht, darf und sollte nachfragen. Aber dieses Fragen darf nicht die Absicht haben, per Trick den Sprechenden auf eine andere Fährte zu bringen, sondern es muss wirklich der Wunsch nach Verstehen dahinter stehen. Der nächste Schritt ist, dass jeder versucht, bei den verschiedenen Meinungsäußerungen den Gang des Gesprächs zu erkennen. Das setzt natürlich voraus, dass eine Äußerung jeweils an die vorhergehende anknüpft und ein Roter Faden zu erkennen ist. Das bedeutet gleichzeitig, dass in dem Gespräch ein gedanklicher Fortschritt feststellbar ist. Wenn ich während der Entwicklung des Gesprächs auch auf mich selbst höre und meinen eigenen Gedanken erkenne, kann ich feststellen, an welcher Stelle er in den Ablauf passt und wann ich ihn beitragen sollte. Man sollte in einem solchen Ablauf nicht ängstlich darauf bedacht sein, „dass jeder auch zu Wort kommt“. Es kann nämlich durchaus sein, dass bei einem bestimmten Thema der eine mehr beizutragen hat als ein anderer. Und wenn die Atmosphäre stimmt und die nötige Gelassenheit herrscht, wird keiner das Gefühl haben zu kurz zu kommen. Der Maßstab ist der Fortschritt in der Erkenntnis. Die Wahrheit soll sich entfalten können. Und diejenigen, die wegen des Themas oder wegen augenblicklicher Erkenntnis am besten dazu führen können, sollen die Führung auch übernehmen. Während dieses Gesprächs wird es keine Leitung von außen geben. Die Leitung übernimmt – wechselnd – jeder, der etwas Weiterführendes zu sagen hat. (Eine äußere Leitung ist allerdings nötig für die Vorbereitung, für das Einhalten der Spielregeln – zum Beispiel, wenn einer anfängt zu diskutieren – und vielleicht hier und da für eine stützende Frage/Aussage zur Weiterführung.) Wenn ein solches Gespräch gelingt und wenn eine weiterführende Erkenntnis sich einstellt, dann kann es durchaus sein, dass sich ein Gefühl von Dankbarkeit und Freude einstellt. Ich erinnere mich, dass ich häufig – oft sogar im Schulunterricht – mit Überraschung und Freude ausgerufen habe: „Das habe ich so ja noch nie gesehen“. Eine neue Facette der Wahrheit – immer wieder neu – und „suchen und fragen“ wird nie langweilig! Und dann liegt auch der nächste Schritt nahe, in einem solchen gemeinsamen Erkenntnisprozess das Wirken des Gottesgeistes zu vermuten und anzuerkennen, denn er ist schließlich der Gemeinschaft der Glaubenden verheißen und geschenkt. Allerdings ist an dieser Stelle äußerste Vorsicht geboten, denn der Geist ist nie dingfest zu machen!

„Keiner kann die Wahrheit in der Tasche haben.“ Das ist schon rein erkenntnistheoretisch leicht aufzuzeigen. Die Wahrheit ist mir vorgegeben und immer größer als ich. Wenn man will, dann ist die Wahrheit letztlich ein Geheimnis. Ich werde zum Beispiel einen anderen Menschen nie ganz verstehen können. Und wer Gott ist und wie ich ihm dienen kann, ist mit noch größerer Sicherheit letztlich unbegreiflich. Ich kann natürlich eine gewisse Facette der Wahrheit erkennen, in einer bestimmten Situation ein Stück einer Eigenschaft eines Anderen begreifen, aber bei der nächsten Gelegenheit erlebe ich überrascht, dass er ganz anders ist als ich meinte. Meine Erkenntnis ist dem dauernden Wandel unterworfen. Ein beliebter Spruch im erwähnten Jugendausschuss war: „Was interessiert mich mein dummes Gerede von vorige Woche!“ Und das hieß nicht, dass ich nicht bereit und fähig war, zu meinem Wort zu stehen, sondern dass mein Gesprächspartner damit rechnen muss, dass sich Erkenntnis in einem dauernden Fortschritt befindet. – Und warum diskutieren Menschen so gerne miteinander und versuchen den anderen dauernd davon zu überzeugen, dass er sich irrt? Was dem Vorgang zugrunde liegt, ist doch die Tatsache, dass es nicht nur eine Facette der Wahrheit gibt, die für alle gleich ist. Es ist möglich, dass fünf Leute diskutieren und dass alle fünf recht haben, weil jeder einen Teil der Wahrheit sieht und im Gespräch vertritt. Sie sollten dann nur nicht die eigene Perspektive für die einzig mögliche halten, sondern versuchen, die verschiedenen Aspekte (!) zusammenzutragen.